「被愛」的孩子,才懂怎麼愛人!父母的相愛,是孩子一生的情感範本

我們都希望孩子成為有能力愛人、尊重他人的人,但你可曾想過,他對「愛」的理解,是從哪裡學來的?

其實,孩子從出生開始,就在學習。小時候,他們感受到的,是來自爸媽滿滿的關愛;再大一點,開始觀察你怎麼對待另一半,進而內化為自己對愛的認知。

在孩子還小的時候,我們是他全部的世界;即便到了青少年時期,看似對同儕更在乎,內心深處那份渴望被爸媽愛的情感,依然強烈存在。與其苦思如何「教」孩子愛,不如先回到原點,問問自己?

因為我們如何對待孩子,會影響他對自己的價值感;我們如何與伴侶互動,則形塑了他未來面對親密關係的模樣。

愛,是讓孩子感受到「我值得被愛」

孩子對愛的感受,最初是單向的:我哭,你來;我需要,你給。這樣的被愛經驗,在潛意識中種下了「我是重要的,我值得被愛」的信念。而這份內在的穩定,是他長大後能自我肯定、建立健康關係的基石。

父母若總是責備、否定、漠視孩子的需求,甚至在情緒失控時說出「我真後悔生下你」這樣的話,對孩子而言,不只是傷害,更可能摧毀他內在的價值感。反之,當孩子感受到父母的理解與包容,即使行為出錯,也知道自己仍被愛著,就會更有力量去面對世界。

父母的「相愛方式」,就是孩子的情感教材

孩子學會怎麼愛人,不是來自課本,而是觀察父母如何相處。如果家裡的氣氛是互相支持、平等對話、願意傾聽與包容,孩子便會知道:原來這才是愛的樣子。反之,若常見輕視、冷暴力、權力不平衡,他也可能誤以為這些就是親密關係的常態。

我們如何對待伴侶,就在潛移默化中教孩子如何去愛。不是用說的,而是用做的。

傳遞愛的本質,藏在日常的互動裡

比起昂貴的禮物或滿足所有要求,真正能被孩子記住、內化成情感能力的愛,其實藏在日常的互動裡。例如當你蹲下來聽他說完一段話,或是和伴侶在廚房互相幫忙的默契,這些都在告訴孩子:愛,是一種願意在乎對方、尊重對方、看見對方的行為。

而這些行為,若同時存在於對孩子與對伴侶的關係中,就會強化孩子的認知:愛不是單向施與,而是雙向尊重與理解的流動。

尊重的教育,從「說出感受」開始

教孩子學會尊重他人,第一步是讓他感受到自己被尊重。當孩子在情緒中失控,與其立刻責罵,不如先讓他知道你「看見他的感受」,再設下界線。

例如學齡前孩子因生氣打到媽媽時,可以說:「我知道你很生氣,但打人會讓我受傷。你可以生氣,但不能這樣表達。」這樣的說法不只設限,更讓他學會情緒與行為可以分開看待。

當爸媽累了想拒絕孩子的邀請,也能說:「我好開心你想和我玩,只是我現在有點累,能不能等我休息一下再陪你?」這樣的方式,就是在告訴孩子:別人的感受也很重要,愛並不等於無條件配合。

你怎麼愛,孩子就怎麼去愛

孩子不會因為你告訴他「要去愛人」而懂得愛;他會因為你愛了他、愛了你的伴侶,而知道什麼是愛。身為父母,我們無法預測孩子未來會遇見怎樣的人,但是我們可以給他愛的灌溉,讓他知道自己值得被愛,也有能力去愛。

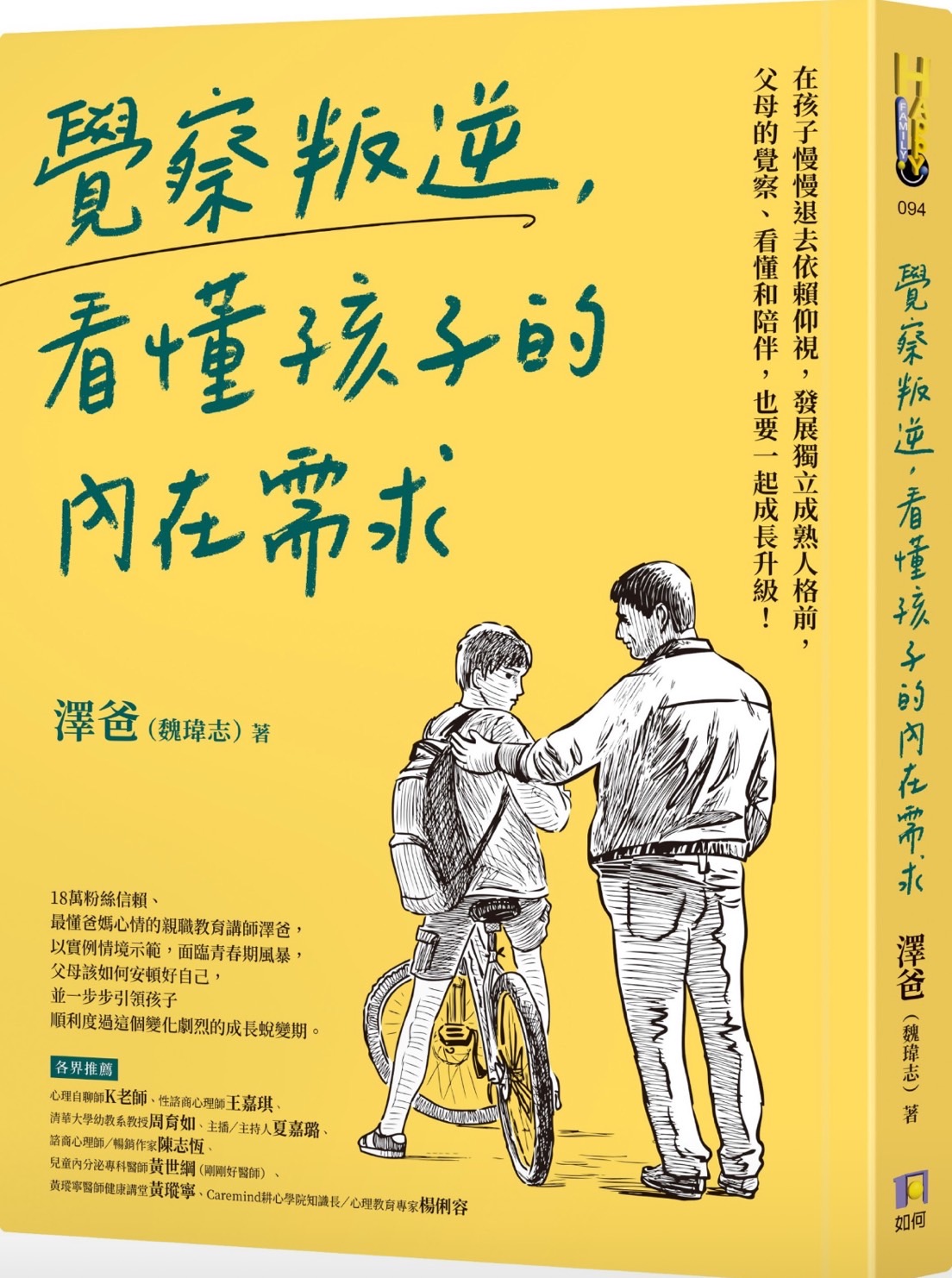

出版社:如何出版

出版日期:2025年2月

作者介紹:澤爸( 魏瑋志 )