夫妻離婚,經濟弱勢的一方也能爭取監護權嗎?判決的關鍵不只是錢

離婚不只是兩個大人關係的結束,更是一場關於「誰能陪伴孩子長大」的艱難抉擇。許多父母在監護權爭奪戰中誤以為「收入高就能贏」,卻忽略法院真正考量的核心──子女的最佳利益。看蘇家宏律師新書《在愛情裡,守好你的法律陣線》,說明當婚姻走到盡頭,監護權不該成為權力競賽,而是一場關於「誰更懂孩子需求」的試煉。

阿武和小文育有兩名子女,分別三歲及八歲,近期夫妻兩人正在協議離婚,但為了子女的監護權問題而僵持不下。阿武家裡開公司,月收入超過十五萬;相較之下,小文是一般上班族,月收入約三萬多元。

即使兩名子女平時都是小文在照顧,但阿武態度強硬地表示,自己收入是小文的五倍,上了法院一定會贏,要小文自動放棄監護權。

小文聽了非常心急:法院在判監護權的歸屬時,真的只看經濟能力嗎?

婚姻關係走到盡頭時,除了處理夫妻間的離合,未成年子女的監護安排更是核心且複雜的議題。許多打離婚官司的夫妻,除了離婚這個主戰場外,爭奪未成年孩子的監護權也往往是另一場僵持之戰。

我將在這篇文章中,為大家細細說明「共同監護」與「單獨監護」的差別,以及若是像案例中的小文這樣,作為經濟相對弱勢的一方,可以如何爭取監護權。

什麼是監護權?

一般人所稱,父母對子女的「監護權」,法律正式名稱是「親權」(為了方便讀者理解,本書皆以「監護權」來表達),也就是父母對未成年子女權利義務的行使與負擔。不單單是對孩子的權利擁有決定權,更包含了照顧、保護、教養等多項義務與責任。

具體來說,監護人有權為未成年子女決定生活中的重要事項,包括:住居地的選擇、就學安排、醫療決定、保險購買或是銀行帳戶的開設與使用。除此之外,監護人也須負責日常生活照顧與教育教養。

監護權的兩種形式

夫妻離婚時,關於未成年子女權利義務的行使或負擔,可以透過協議方式決定。如果夫妻無法達成協議,則會由法院來酌定。

判決結果分為「共同監護」與「單獨監護」兩種:

.單獨監護

父或母可以單獨行使監護權,決定所有與孩子相關的重大或日常事項,無須另一方同意。

.共同監護

即使離婚,父母依然共同行使監護權。原則上,只要是與未成年子女相關的重要決策都需要雙方同意,也因此兩人都能繼續參與孩子的每個成長階段。

不過,即使是共同監護,也可以約定一位「主要照顧者」,由這位照顧者與子女共同居住,並負擔主要照顧責任。

延伸閱讀:【曾心怡心理師專欄】準備離婚.該怎麼保護孩子?幼小的心靈需要大人守護

共同監護是「雙輸」,還是「雙贏」?

實務上,常見夫妻在訴訟法庭中不斷攻擊對方的缺失、相互指責,為的就是爭取孩子的「單獨」監護權。如果法院最終判決孩子由父母共同監護,常見兩邊都覺得自己「輸了」。其實,這樣的心態正顯示出大人忽略了監護權背後真正的法律涵義,以及監護權對孩子的長遠影響。

許多離婚父母傾向爭取單獨監護權,一方面是覺得可以省去與對方協調的麻煩,另一方面也可能是出於對對方的不信任,甚至是報復心理。然而,單獨監護雖能讓一方全權決定子女的生活事項,卻也可能導致另一方長期疏離孩子。

實務上,許多未獲監護權的一方,最初仍會盡探視與扶養的責任,但隨著時間推移,可能因為對孩子教育、生活等方面的意見都不會被傾聽或採納,長時間無法參與孩子的生活決策而感到自己像個局外人,最終僅剩按月支付扶養費的聯繫,連探視孩子、關心孩子的頻率也大為下降。如此一來,原本應可同時擁有父母愛的孩子,反而成了名副其實的單親家庭,失去了另一方的陪伴與關心。

這種情況其實對父母與孩子而言,都是一種雙輸局面,也是家事法官不願見到的結果。因此,當法院判定共同監護,即便不是雙方當下所期待的結果,從長遠來看,卻有可能是對孩子最有利的安排。

法官的判決,以「子女最佳利益」為優先

看到這裡,讀者應該能理解,當父母無法就監護權達成共識、須由法院酌定時,家事法官不盡然是站在父母的角度去考量,而是思考:怎樣判定才最符合未成年子女的最佳利益。

「子女的最佳利益」這個原則乍看抽象,但實務上,法官會依照以下因素來進行綜合考量:

幼子從母原則

如果孩子還很小(像是零到三歲),且在需要哺乳或密切照顧的階段,法官通常會比較傾向讓母親當監護人。

子女意思尊重原則

七歲以上的孩子因為已經有自己的想法,也有能力表達自己的意見,法官會特別傾聽他們的真實感受,並尊重孩子的意願。

現況維持原則

如果孩子現在的生活環境已經很穩定,比如學校、朋友、住家社區都很熟悉了,法官會為了孩子的身心發展,盡量避免讓孩子搬來搬去,減少不必要的變動。

手足不分離原則

法官會考量兄弟姊妹間盡可能不要分開住,讓手足間能互相陪伴與支持。

父母適性比較衡量原則:法官會檢視爸媽誰比較有照顧孩子的心力與能力,但不只是看誰比較有錢而已,而是會以照顧意願、教養能力與生活條件去進行全面性的評估。

主要照顧者原則

如果在離婚前,長期是由某一方主要在照顧孩子,法官通常會優先考慮讓這位主要照顧孩子的人取得監護權。

善意父母原則

法官也會觀察哪一方更願意讓孩子和另一方也能保持良好互動,而不是只想阻擋孩子和另一個家長間的關係。甚至,有些法官除了看離婚夫妻對待彼此的態度外,也會檢視他們所提出的「會面交往方案」,看誰比較有善意。

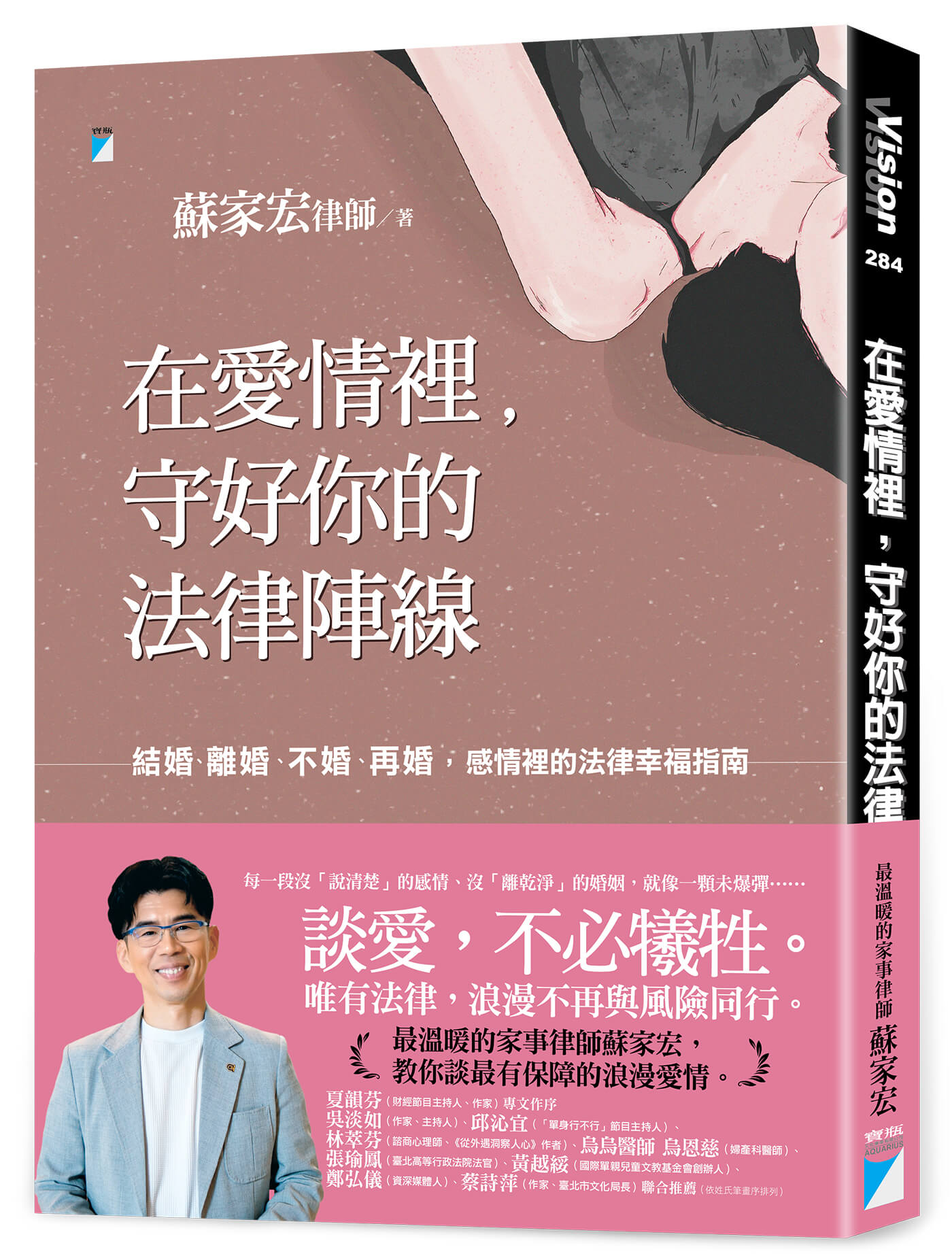

書名:在愛情裡,守好你的法律陣線

作者:蘇家宏

出版社:寶瓶文化

延伸閱讀

.爸媽離婚打官司!高雄法官寫信安慰孩子,38萬人點閱,大讚暖心

.夫妻離婚後還是朋友?!雖然結束婚姻關係,我們仍是「孩子的父母」