長女病:當懂事變成一種枷鎖,該如何教養讓孩子不再背負過度責任?

從小就會幫忙照顧弟妹、聽話體貼、不敢說「不要」,這些看似優點的特質,其實有時是一種壓力與傷痕。「長女病」是許多家庭中不被看見的情感議題。透過認識它,我們才能學會如何讓孩子自由成長,而不是在愛裡被綑綁。

什麼是「長女病」?

「長女病」並不是醫學上的疾病,而是一種社會心理現象,指的是家中長女因從小被賦予過多責任與期待,逐漸內化出「總要為別人著想」、「不能讓人失望」、「自己要撐住」等行為與性格模式。而她們看起來堅強、成熟、獨立,但往往習慣壓抑情緒、忽略需求,甚至把別人的快樂當作自己的責任。

尤其在華人文化中,長女常被視為家中的「小媽媽」,需要協助父母照顧弟妹、處理家務、調節家庭氣氛。這樣的角色定位雖讓她們早熟懂事,卻也可能讓她們在成長過程中背負過度壓力,導致長大後難以設立界線、容易內疚、總想取悅他人。

長女病的特質與養成

責任感過重,總想替大家扛

從小被期待「要懂事、要幫忙」,長女往往主動承擔家務、照顧弟妹、協助父母,這樣的經驗會逐漸內化成性格,即使長大後也會不自覺地替所有人操心、替別人收爛攤子。

自我要求高,不容許失誤

她們常把自我價值與表現綁在一起,要求自己完美無缺,害怕失誤會讓人失望,也因此容易陷入無止盡的壓力與自我懷疑裡。

察言觀色、過度體貼

長女擅長讀空氣,總是提前察覺他人情緒並給予回應。這種「預判型照顧」讓她們在人際關係中顯得貼心,但也讓她們忽略自己的需求,甚至有時不知道「自己真正想要什麼」。

難以拒絕,界線感模糊

「因為你是姊姊」的潛台詞讓長女很難說「不」。即使再累,也會答應他人的要求,長期下來,她們容易陷入被利用的關係,甚至對於「拒絕」這件事感到內疚。

容易自責,情緒壓抑

一旦事情出錯,長女常第一時間責怪自己,這種習慣性的自責讓她們難以表達真實感受,也讓她們的情緒常年被壓抑在內心深處。

燃燒自己,取悅他人

她們總把他人放在第一順位,寧願犧牲休息、壓抑意見,也要讓周圍人滿意。這種以他人為中心的思維模式,往往讓長女迷失自我,甚至忘記「自己也值得被照顧」。

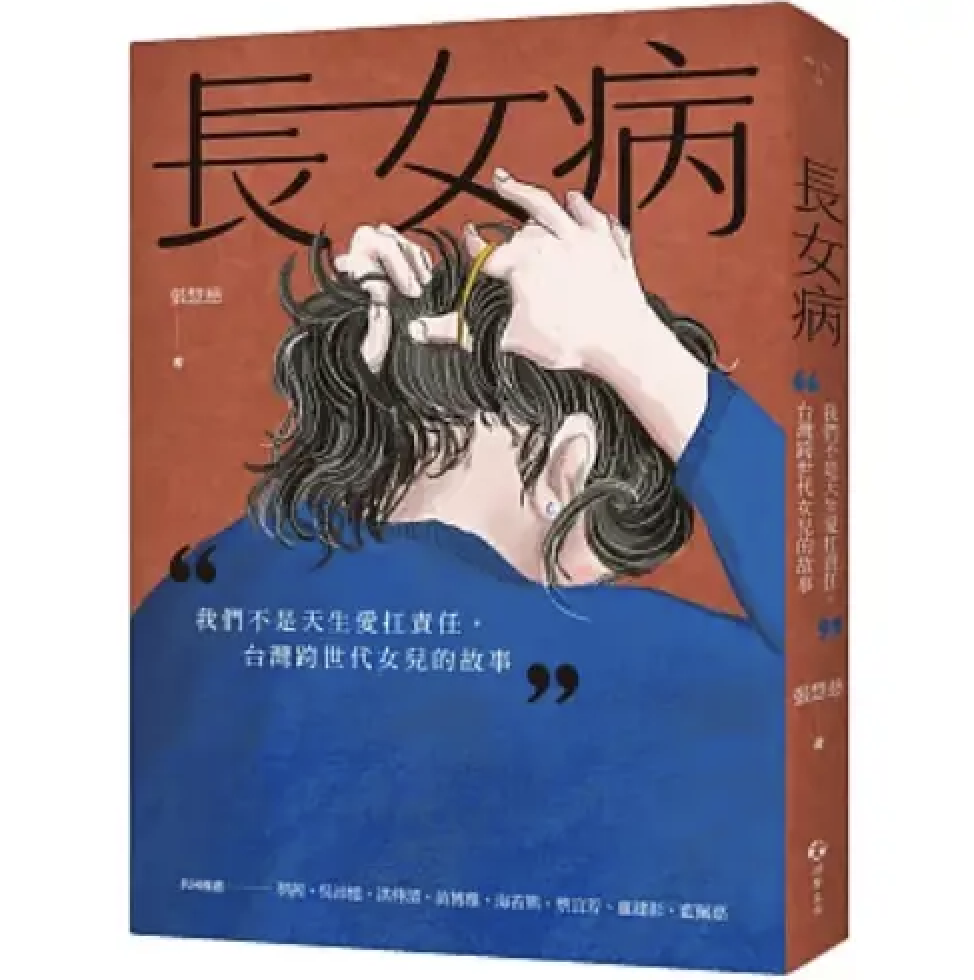

推薦書籍:《長女病:我們不是天生愛扛責任,台灣跨世代女兒的故事》

書籍介紹

《長女病》由作者張慧慈撰寫,是一本集結台灣各世代長女真實故事的作品。作者以自身的生命經驗為起點,訪談不同年齡、背景的女性,描繪她們如何從小在家庭中被賦予「懂事、可靠、要幫忙」的角色,進而內化成長女病的行為模式。

這本書不只是情感告白,更是對家庭結構、性別期待與代際文化的深刻剖析。作者提醒我們,這並不是某一代女性的個人選擇,而是社會共同塑造出的結果。

書籍亮點

《長女病》最動人的地方在於它不只是描述現象,而是帶領讀者看見背後的「結構性壓力」。書中有跨世代的故事,從 1960 年代的「家中小媽媽」到現代職場中的「萬能隊長」,讓我們看到這種角色如何世代複製。

作者也提供許多療癒與練習的方法,例如「練習不幫忙」、「重新定義價值感」等,引導長女學會與內在的責任感和解。對父母而言,這本書也是一面鏡子,提醒我們如何不再讓愛變成枷鎖,學會給孩子更多自由與選擇。

如何避免自己的孩子也有「長女病」?

別把「懂事」當成義務

避免說「妳是姊姊就該幫忙」,讓孩子知道「幫忙」是選擇而非責任,肯定她的本質而非功能。

公平分配家務與責任

不要把家事或照顧工作都交給長女。隨著年齡增長,讓弟妹也參與分擔,避免「作為老大等於理所當然」的模式。

教孩子學會拒絕

鼓勵孩子說出「我現在不想做」、「我需要休息」等話語,幫助她建立健康界線,並教育她拒絕並不等於自私。

主動關心孩子需求

別只關注她的「表現」,要經常問:「妳喜歡嗎?妳快樂嗎?」讓孩子學會重視自己的內在感受。

不把情緒責任交給孩子

父母自己的情緒應由自己承擔,不應期望孩子來安撫或調解家庭衝突。

肯定孩子的多元價值

讚美她的創造力、幽默感或好奇心,而不只是「妳好會幫忙」、「當姊姊揪就是要這樣」,讓孩子知道,她的存在本身就值得被愛。

加入媽媽寶寶LINE@好友 孕產育兒新知不漏接👇