你知道「從眾效應」嗎?當「厭童」成為理所當然,不會讓社會更有秩序,只會讓它慢慢失去生命力

尤其當你滑Threads,難以理解、甚至是毫無同理心的「厭童」言論比比皆是,令父母們越看越心寒......

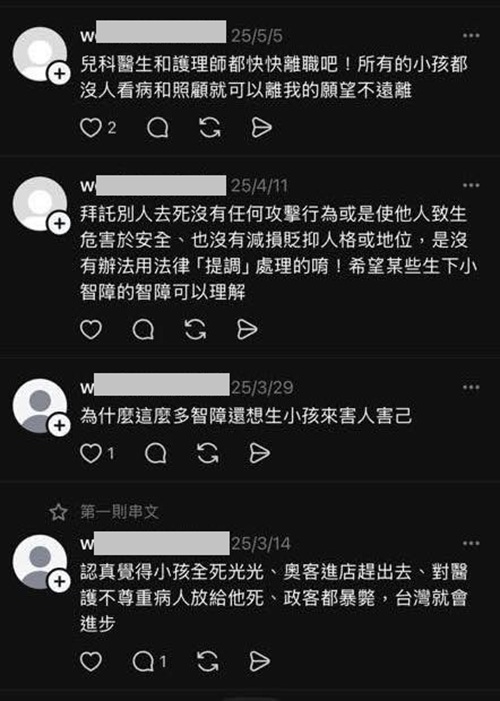

Threads上的厭童常態

如果說臉書是同溫層,那麼Threads就是一個很特別的平台,只要你敢說、敢於逆風發言,就有可能流量暴增。

其中,Threads上厭童風氣不斷發酵,除了爭議性發言,還不乏未經當事人同意上傳家長與孩子照片的網路公審文章,儘管受到抨擊,不少人仍是我行我素,反正只是抒發心情,你奈我何?

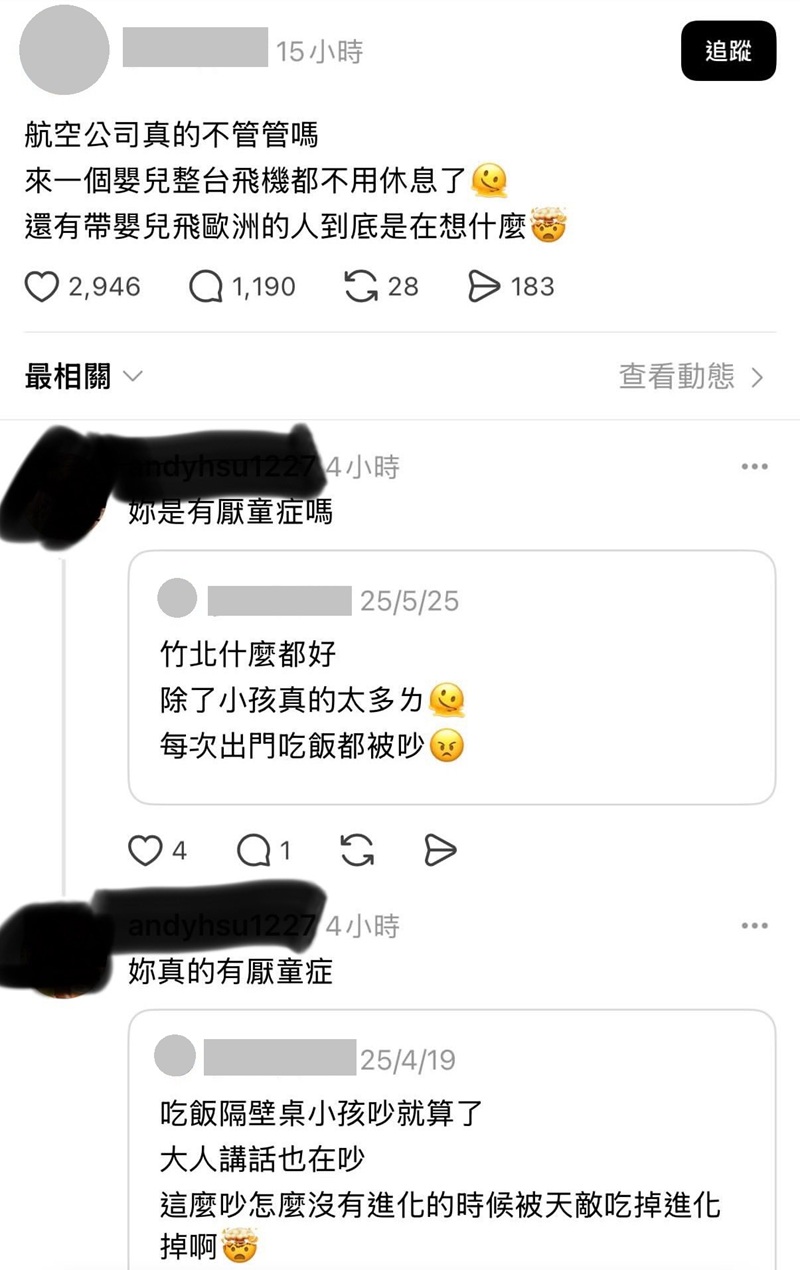

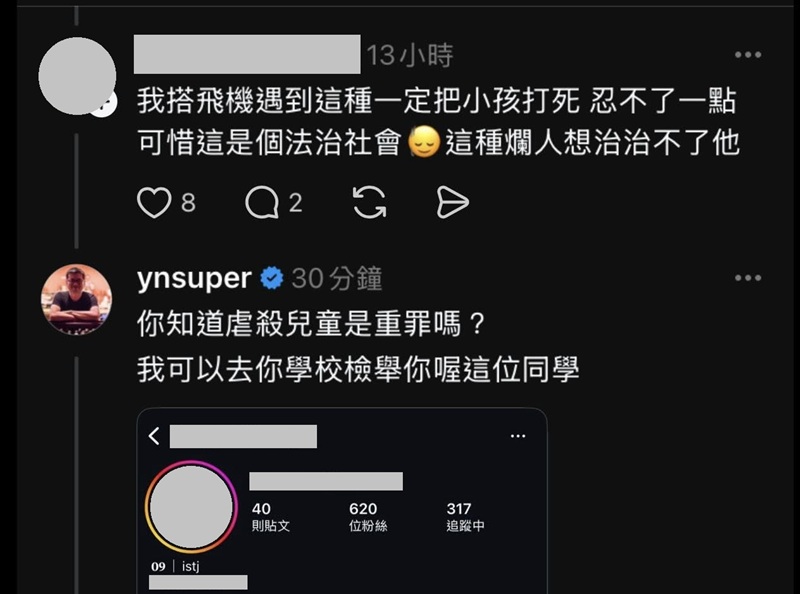

婦產科名醫蘇怡寧於臉書粉專提到了「從眾效應」,其中有位大學生在Threads發表了厭童文章,底下竟有1000多則的恐怖留言。

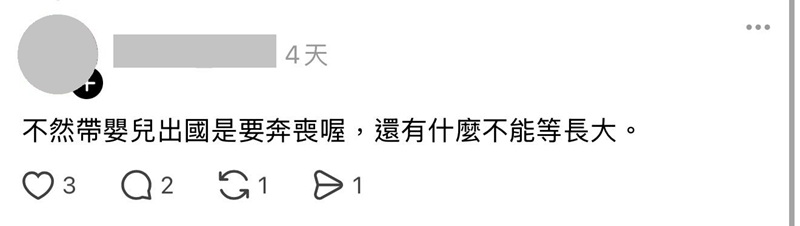

(該大學生一開始的發文,抱怨帶嬰兒坐飛機的父母。)

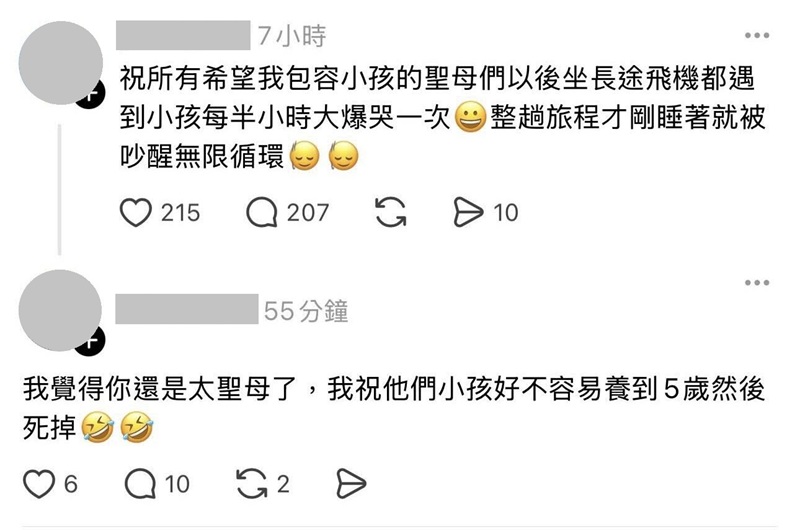

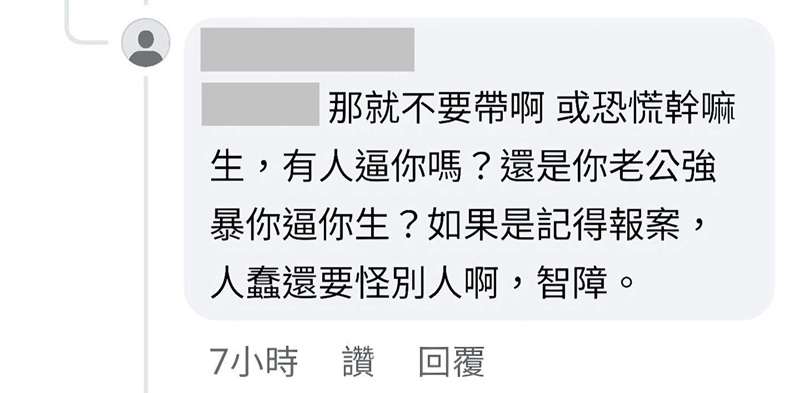

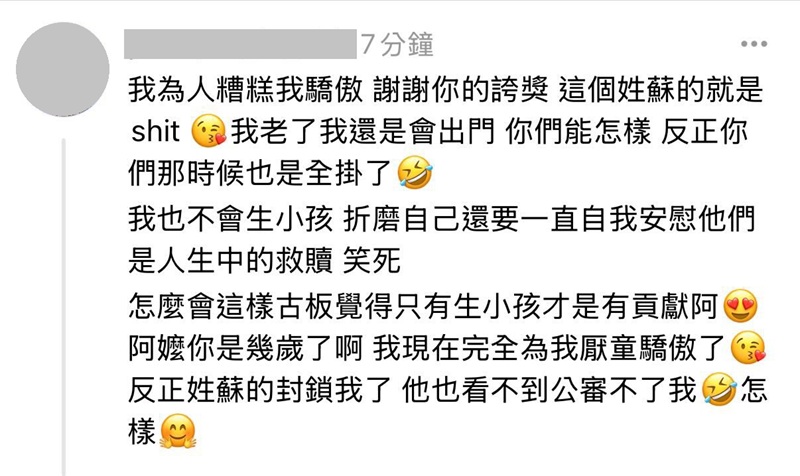

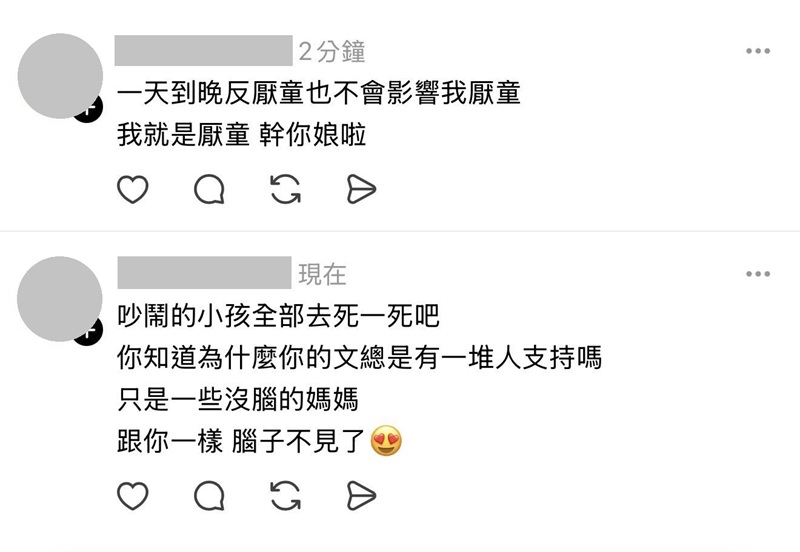

(蘇醫師勸誡過後,該大學生以及厭童者的回覆。)

包括:「叫嬰兒都去死一死,不然出來全部都應該貼膠帶」、「為什麼不關在家裡?」、「真心覺得有自覺的父母就應該先給小孩喝希普利敏」等諸如此類的話語......

蘇醫師認為發文者放任底下留言不管,經勸導後仍執意不聽:「一副我就是這樣,不高興那是你家的事,你就不要看,反正有這麼多人贊同我的態度。」

因此他選擇透過公眾公開的力量,來制止這種社會的歪風,一旦這樣的言論持續下去會怎樣?或者換個方式問,為什麼需要制止厭童言論?

因為「從眾效應」會讓一小群人的偏見,被放大變成以為是整個社會的共識。

-

「從眾效應」影響巨大

近年來,網路平台上針對孩童與家長的厭惡性言論日漸發酵,動輒就是「小孩吵就不要出門」、「是你自己要生的,沒人叫你生」、「無孩區才是文明象徵」等等語句。

然後動不動不分青紅皂白的,在網路上霸凌公審兒童及其父母,在各大社群媒體與匿名論壇中屢見不鮮。

許多年輕人覺得你不喜歡就不要看啊,這是自由進步與開放的表現!

但是,這種輕描淡寫的態度,卻正在為一個長期且深遠的社會問題埋下可怕的種子,我們必須正視。

「厭童」風氣如果不加以制止,未來將直接衝擊台灣的國家發展與基本運作體系,你以為只是在開玩笑罵小孩很吵?其實你是在默默幫厭童風氣墊高底氣。

當大家都開始這麼講,就算你心裡不這麼想,也會開始閉嘴退讓不生小孩,這不是大家真的都厭童,而是再也沒人敢講自己不厭童了。

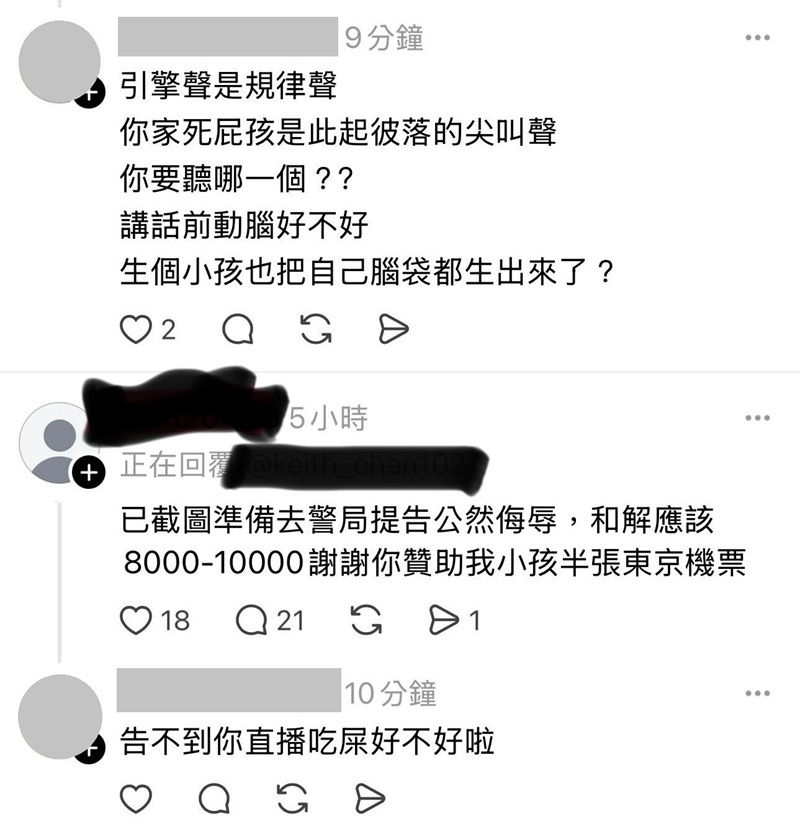

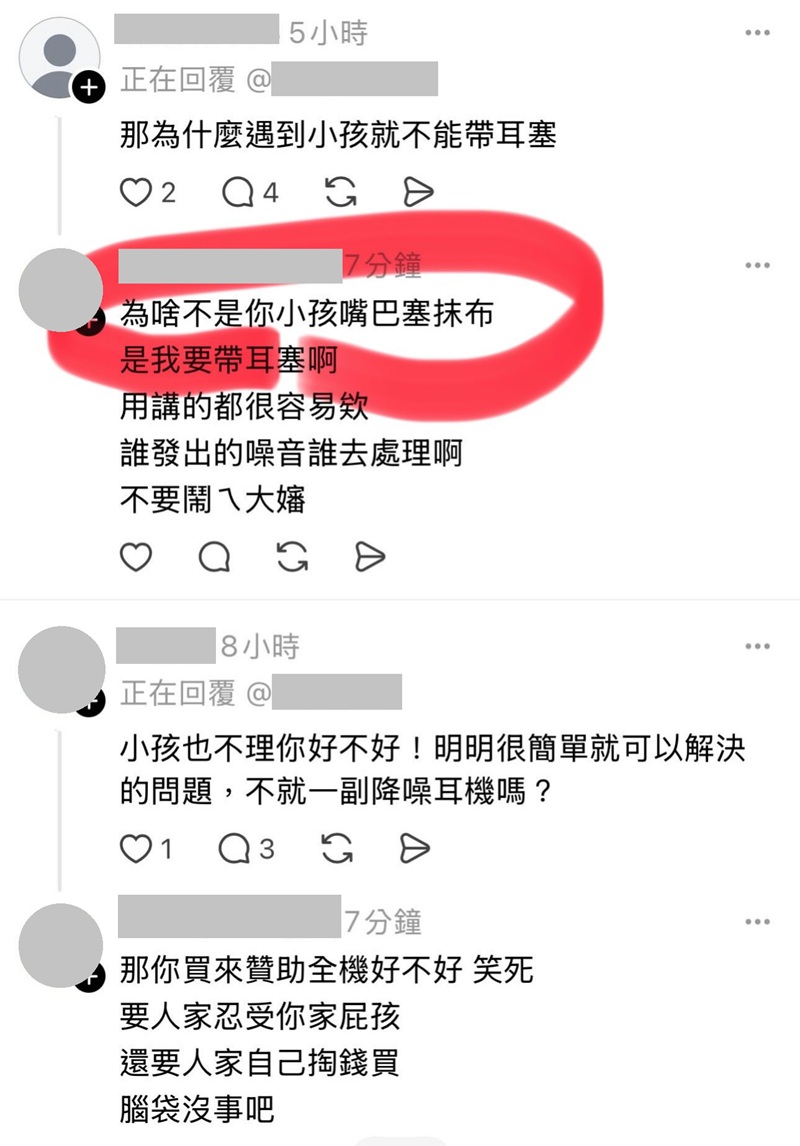

(下方是蘇醫師截圖該大學生發文下的厭童留言。)

當社會逐漸失去生命力

當養兒會被公審,帶孩子出門很容易就會被偷拍上網公審,並成為普遍壓力,勢必會進一步打擊育兒意願,讓原本已雪崩式下滑的生育率雪上加霜。

而人口結構失衡將導致經濟與醫療體系全面瓦解,未來一旦沒有足夠的年輕人,就沒有足夠的勞動力納稅人口與消費市場!

制止厭童,不只是情緒問題,更是你我的社會責任。

厭童言論的擴散,會讓人們誤以為孩子是麻煩家長、是自私,公共空間應該排除小孩才是正確觀念......

但,孩子是國家的未來,是體系的根基,也是社會的延續。

當然,在成長過程當中一定會有固定比例的種子會壞掉歪掉(就像現在網路上常常看到的那些),母數越小我們剩下可用的就會越少。

(Threads上的厭童言論,著實令人毛骨悚然......)

我並不主張孩子的行為永遠正當,也不否認有些家長需要負起更成熟的責任,但將整體兒童與家長汙名化、網路霸凌甚至公開羞辱,不會讓社會更有秩序,只會讓它慢慢失去生命力。

制止厭童言論,不是為了某個孩子,是為了我們的未來還有孩子!台灣不該是這樣子的,就醬。

他們也曾是被保護過的小孩

網友們語重心長表示:「『你不會在現實生活中對別人說的,你就不應該在網路上說』,很多人躲在網路後面亂講話,以為沒有責任」、「脆的負能量真的好滿,病態的社會🤒」。

「網路隨便敲幾下鍵盤發表厭童言論,根本零成本,還能把別人當箭靶宣洩自己情緒,不這麼做能有效遏止嗎?雙方只會不斷爭論下去。提高亂發言的成本,才能促使他們三思而後言!」

「有些留言超可怕的,如果是我朋友一定馬上絕交,而且還要讓我們的共同朋友知道」、「同意,每個人都得為自己發出的訊息與惡意負責!」

「只看2、3篇留言就看不下去,惡意太重,還好我平常不用脆」、「曾經他們也是我們守護的小朋友,怎麼長大了就變這樣了,覺得好傷心,而且這樣根本是犯罪宣言吧.....為什麼都要針對小朋友?」

「真的看不下去那些留言,但同時我也害怕,如果這麼偏激的人故意去考保姆執照,並且成功執業,會不會有更多的愷愷,畢竟過段時間大家就會忘記,但厭童的人那個恨會一直存在,謝謝蘇媽媽做了很多人都不敢做的事,謝謝你。」

「這些留言也太偏激惡意了吧,身為媽媽,看了好難過」、「雖然很少帶寶寶出門,但看了很擔心」、「這些人大概都忘記,自己也曾經是那些他們嘴裡討厭的小孩了」。

「有些人仗著在網路上匿名,什麼惡毒仇恨言論都講,被公審就刪文創新帳號裝無辜🤮,很遺憾現在台灣已經變成這樣。」

「在德國,嬰兒的哭鬧聲原則上被視為『自然聲』,不受一般噪音管制法律的約束,我非常喜歡這條法律,希望台灣可以修法(這算許願嗎)。」

-

相關留言太多了,許多父母們都心有戚戚焉。身為父母的一員,我們不認為每個人都要喜歡孩子(畢竟我單身時也不喜歡),但期盼能多些友善及同理心。

你又是如何想的呢?歡迎與我們分享。

本文由【蘇怡寧醫師】授權,未經同意禁止轉載。

facebook:蘇怡寧醫師愛碎念

加入媽媽寶寶LINE@好友

孕產育兒新知不漏接👇 ![]()