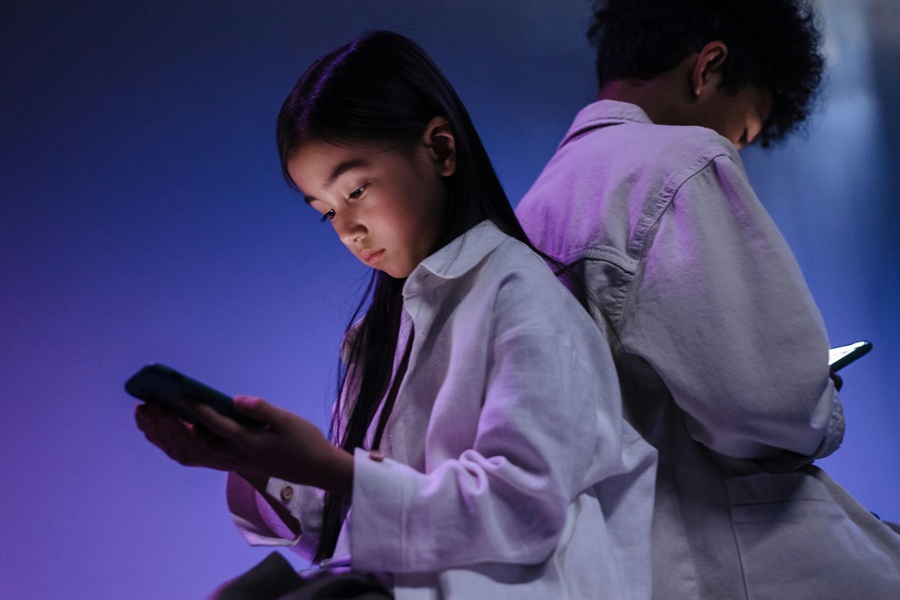

許多孩子不是單純「沉迷手機」,而是正在進行一場情緒上的「報復性使用」!

靜音世代裡,最多爸媽問我的問題:「老師,幾歲才可以給孩子手機?」「我是不是應該拖到越晚越好?」

孩子準備好了嗎?

但今天我想說一個很殘酷的現實:手機本身不是最關鍵的問題,真正的問題是——孩子拿手機前,準備好了嗎?

你想想看,我們不會在孩子不會游泳的時候,把他丟進泳池;卻常常在他連情緒都不會表達的年紀,就把手機交到他手上,然後,期待他能自己分辨、控制、自律。

太多孩子,是還沒準備好,就拿到手機;太多父母,是在擔心、愧疚、或壓力之下,提前交出這個世界上最難控制的工具。

然後呢?

🔸 我們希望他能控制時間,他卻半夜躲在棉被裡看抖音;

🔸 我們希望他能交朋友,他卻因為群組霸凌而不敢上學;

🔸 我們希望他自律自愛,他卻在YouTube裡學會了罵人、躲避、與封閉自己。

不只是沉迷這麼簡單

而更讓人心痛的是——很多孩子,不是單純「沉迷手機」,而是正在進行一場情緒上的「報復性使用」。

報復誰?不是報復爸媽,而是報復那個長期被否定、被管控、從未被好好理解的自己。

🔹 他一拿到手機,就刷個不停,只因「你以前不准我碰,現在我要玩個夠」。

🔹 他故意熬夜、上課打瞌睡,是在對過去的管教說:「你管不了我了」。

🔹 他不願跟你多說一句話,因為從小就習慣你只在意分數、功課、規矩。

他不是不乖。他是在用手機講一句你從沒聽過的話:

👉「我,也想被理解一次。」

👉「這一次,輪到我自己決定。」

手機不是壞東西,它能打開世界,也能吞掉一個孩子。

我們不能只問:「幾歲可以給孩子手機?」

我們更該問的是——在那之前,我們做了什麼心理上的準備、關係上的預備、情緒上的陪伴?

父母可以先做的3件事

那,該怎麼準備?這裡有三個具體方向:

1. 心理上的準備:幫孩子認識自己

讓孩子知道,自己的感受、情緒、想法都值得被傾聽與尊重。

不是一味壓抑,而是學會說:「我現在很生氣」、「我今天很煩」、「我不知道該怎麼辦」。

孩子越能說出情緒,就越不需要用手機來逃避情緒。

2. 關係上的預備:讓孩子習慣「我們會聊你在看什麼」

手機不是「秘密基地」,而是「我們之間可以討論的日常」。

在沒有手機之前,就常問問孩子:「你最近喜歡看什麼影片?」「這個笑話好笑在哪裡?」

讓孩子知道——你的興趣,我有興趣;你看的世界,我願意一起了解。

3. 情緒上的陪伴:讓孩子知道,手機不能代替你

孩子難過的時候,你有沒有抱過他?他感到無聊、空虛的時候,你有沒有說:「我們去散步、畫畫、還是什麼都不做?」

孩子真正要的,不是手機,是「有人在意他的孤單」。

「延後」不是目的,「陪著」才是關鍵!

我們無法永遠把手機藏起來,但我們可以提前讓孩子知道——手機不會定義你,但你要能定義自己。

本文由【帥林老師】授權,未經同意禁止轉載。

facebook:帥林老師Go

加入媽媽寶寶LINE@好友

孕產育兒新知不漏接👇 ![]()