研究:孩子容易發脾氣?其實可能是不懂表達!比起「大人說小孩聽」,相向互動效果高出6倍

孩子動不動就發脾氣?父母總以為是情緒問題。信誼基金會最新調查出爐的調查報告中卻指出,孩子動不動就哭鬧,家長以為的情緒問題,可能是語言表達不足所造成的。

信誼基金會在2023年11月間,透過網路隊一萬個幼兒家庭進行「1-6歲幼兒語言發展與親子對話調查」,從3歲、4歲、5歲,甚至到6歲,每一個年齡層都只有50%的家長表示,幼兒會用語言代替哭或發脾氣來表達。

掌握孩子的語言表達關鍵期,才能增進孩子表達力

究竟該怎麼幫助孩子的語言發展呢?語言能力就像是火車頭,帶著孩子認識事物、理解類別、理解自我和從別人的角度看事情,只要語言能力越好,認知和人際關係、情緒調節等各面向的能力也會更好。

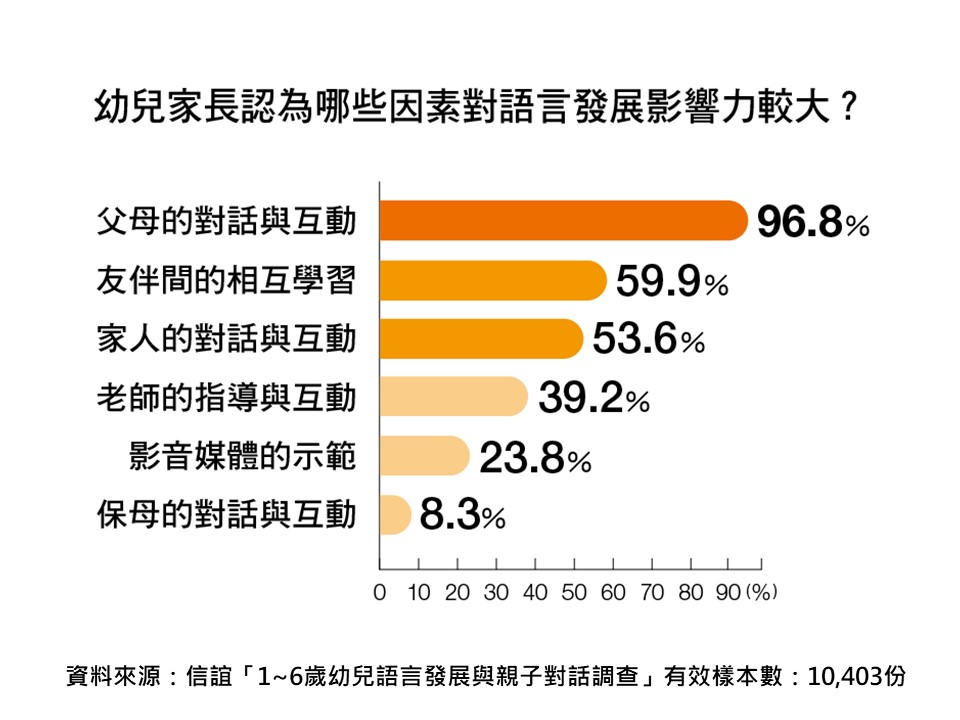

從信誼最新調查的10,403份1至6歲家長回覆中可以發現,97%的父母同意,父母的對話與互動對孩子的語言發展影響最大,其中98%的父母認為親子共讀是促進孩子語言發展的好方法。從調查也可以知道,只有64%父母自評日常和孩子一起說話或聊天的時間頻繁,。

親子好好對話,提升孩子主動性與語言力

孩子學習說話、思考和處理情緒問題,都是相互連接的,特別是在幼兒早期展階段,尤其是與孩子8歲前的良性親子互動。不只有助語言學習,對大腦的發展、情緒的穩定、認知能力和社會化都有正向影響。建議爸媽可以從日常生活對話、親子共讀技巧的強化,提升孩子的語言理解和表達能力。

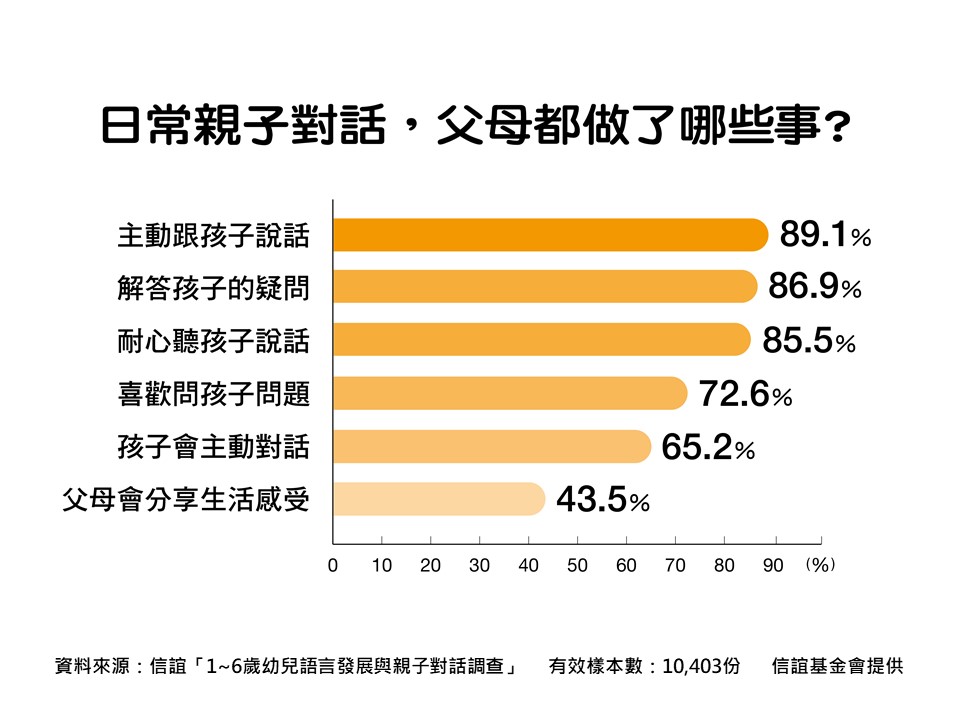

只不過,研究數據也發現親子在日常對話上其實有積極擴展的空間。原因就是,雖然近九成的父母會主動跟孩子說話、耐心聽孩子說話,同時解答孩子的疑問,卻只有44%父母經常和孩子分享自己生活上的感受。

語言,不只用來認知思考,也用來感受抒發

台灣父母確實較少主動和孩子分享生活點滴或表達自我情緒、感受,孩子也多半處於被動回答的狀態。或許多少受到文化背景和教育方式影響,但「主動性」是身處21世紀孩子必備的特質,攸關孩子未來的積極性、創意和分享、合作的團隊精神。

美國加州大學一項研究結果,「大人與孩子對話」的雙向互動模式對孩子語言刺激高,在孩子的語言成績上有顯著的正向影響,比起「大人說、小孩聽」的單向方式約高出6倍。建議父母要多撥時間和孩子聊天,更要提供孩子「主動」的榜樣,同時多和孩子分享自己的看法和感受。

對話式親子共讀,刺激且提升孩子的語言力

至於該怎麼共讀?其實,親子對話、唱兒歌唸兒謠或是親子共玩都是父母累積孩子語彙的重要活動。

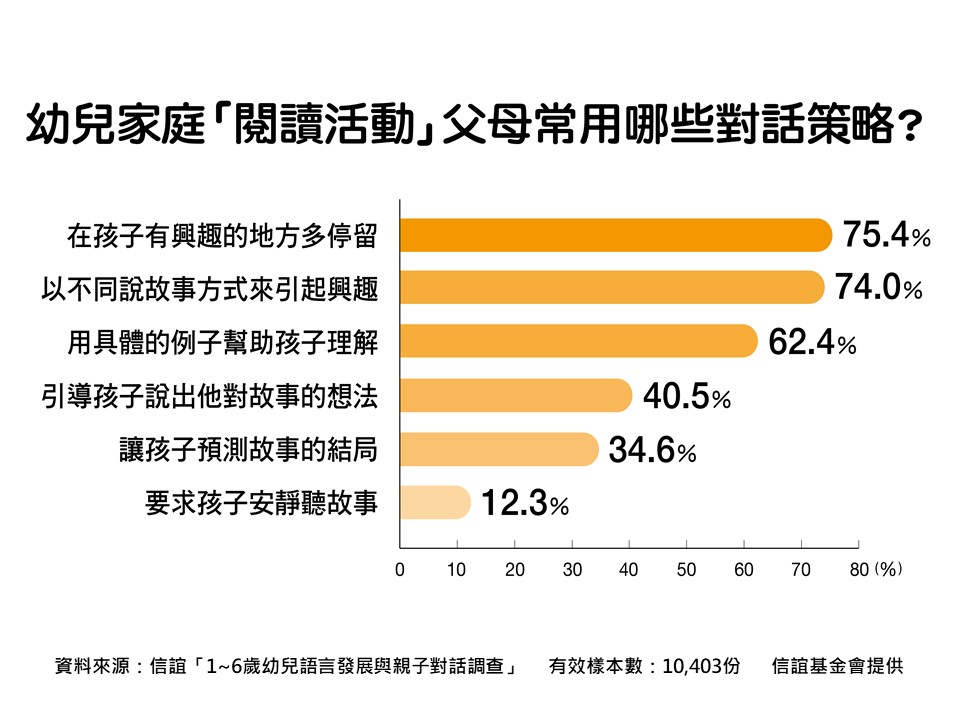

只不過,在共讀的方法上卻有不同的展現。原因就在於,現在父母雖然只有一成左右經常要求孩子要安靜聽完故事,才能發表意見,卻有六成以上父母允許孩子在聽故事時發表意見或提出問題。「對話式閱讀」才能提升孩子語言力,不妨依據不同孩子的反應來進行互動,包括經常用不同的說故事方式引起孩子的興趣,或是在孩子有興趣的地方多停留,甚至利用具體的例子幫助孩子理解書中的意思。

在親子共讀時分享彼此看法和意見,養成正向的親子溝通習慣,自然可以培養出孩子思考能力和將心比心的情緒智商呢!