普發一萬要給孩子嗎!?在拒絕給孩子「物質」需求之前,我們可以做哪些引導?

文章目錄

最近兩件事讓我在思考:

一個第一件事情是,

國二的孩子,和家人爭取想要iphone手機時,因爭取失敗上網找網友給意見:

底下一堆人開始檢討小孩:「有一般手機就好,愛慕虛榮!」、「長大自己賺錢去買!」、「不給你手機,才是對你好!」

另外一個是「普發一萬」的議題,

一群小孩在網路討拍,家人完全不給一點錢,覺得太過份,那是政府給的,憑什麼家人全部拿走?

孩子想要的「物質」,背後的真相是甚麼 ?

這兩件都讓我看見一件事!

關於金錢和物質的「擁有權」,是常常讓親子發生衝突的癥結點,我們很常會看到親子專家利用「想要/需要」,這樣的分類觀點來引導親子思考。

如果用這個點來切入,我們確實可以讓孩子知道,那是你的「想要」,不一定「需要」,只不過,最後結果往往會讓孩子連結成:「我的想要不被聽見、不被重視。」的失落感!

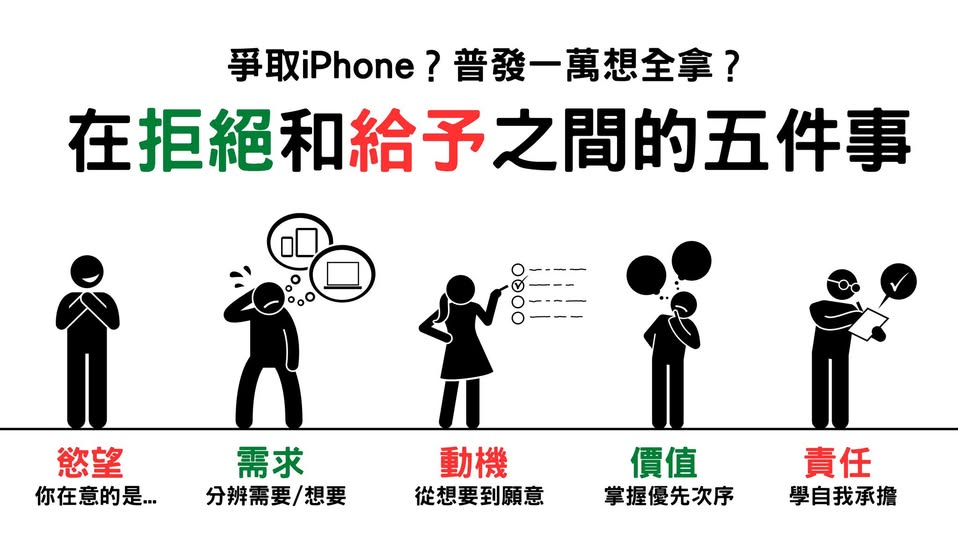

所以,今天我要用五個層次,從「感受」出發,以「承擔」為目的,更細緻地來揭開引導策略,就以想要手機來說吧!

延伸閱讀:學會減法,人生可以更好!搞懂「需要」與「想要」,從這5點做起

第一層「#慾望」:先聽見想要背後的感覺

孩子說「我想要 iPhone」、「那是我的錢」,通常父母容易先糾正,但那時更重要的是去「聽見」。因為那個想要,可能藏著被忽略的情緒:包括想被理解、想被信任、或是怕被比下去。

與其立刻說「你不需要」,不如先這樣問:「你最在意的是什麼?」、「如果暫時不能有,你會覺得怎麼樣?」先讓孩子感覺自己被理解,對話才有空間。

第二層「#需求」:把「想要」轉成「解決問題」

情緒被看見後,就能談理性。你可以陪孩子一起想:「那我們到底需要什麼功能或條件?」、「有沒有其他方法也能達成?」讓孩子學會分辨「滿足需求」與「滿足慾望」的差別。

例如舊手機真的比較卡,就討論維修或分期;若是想拍出更好照片,就先研究學拍照技巧。

第三層「#動機」:讓「我想要」,變成「我願意」

多數孩子不是單純想要東西,而是想證明自己能被信任。這時可以引導他轉換角色:「如果你想自己管理,我能看到你準備好了嗎?」、「要不要試著連續一週自己記帳或管好螢幕時間?」

用具體的小任務,讓「想要」,變成「我願意去做」。

第四層「#價值」:讓選擇有優先順序

你可以和孩子一起排一張表:哪些是「必要」、哪些是「想要」、哪些是「可以再等等」。「如果這次要買手機,你願不願意少一點零食錢?」、「這筆錢你想留多少給未來的你?」

沒有要孩子完全放棄慾望,但要學會取捨。讓孩子慢慢懂得:每個選擇,都代表一種價值。

第五層「#責任」:自主之前,先學承擔

最後一層,不是家長給不給,而是「給得有條件、有階段、有共識」。可以一起擬一張小約定:「用多久檢查一次?」、「萬一超支或使用過量,怎麼補救?」

讓孩子知道,擁有和承擔是一體的。等他願意負責任,自主就不再需要用「爭取」來換。在「給」與「不給」之間,真的是考驗副只的智慧,最重要的不是需要和想要,是「#理解感受」和「#承擔責任」,無論是金錢、手機,讓孩子知道價值和選擇,才是真正訓練自主的起點!

文章授權 趙逸帆

延伸閱讀

.【培果教育專欄】讓孩子學會自主學習,養成習慣為首要

.想要煥然一新的親子溝通術?首先擺脫台灣父母常見的「烏鴉定律」破解心法舉例