看《回魂計》提醒爸媽的五件事:信仰、直播與流量的包裝,如何一步步把孩子拐進陷阱?

文章目錄

Netflix 懸疑劇《回魂計》上線後,掀起一股「復仇能否救贖」的熱議。九集故事從詐騙園區的死亡現場開始。

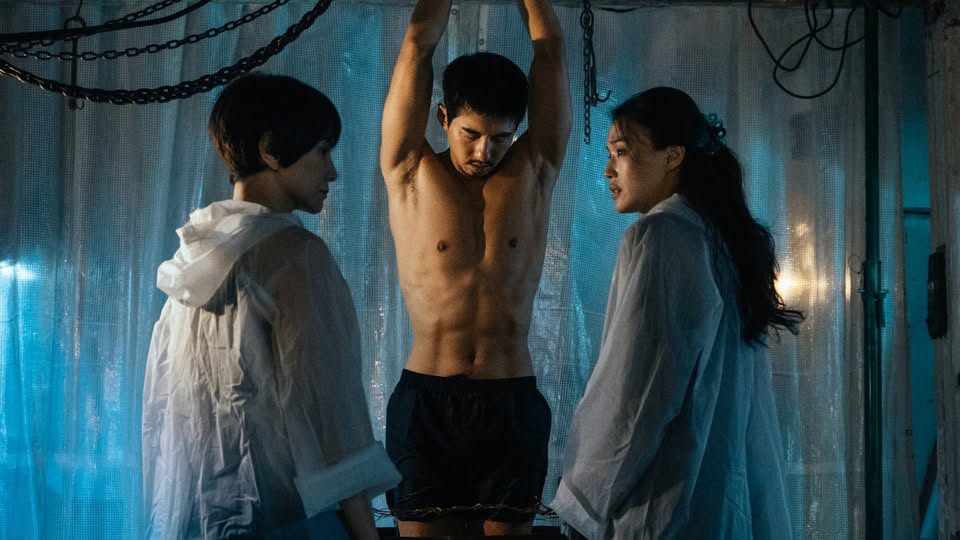

舒淇與李心潔飾演的兩位母親,親眼見證加害者伏法,卻依然無法平息心中的痛。她們決定施行「七日回魂」儀式,讓兇手復活、親手審判。一場由信念、愛與復仇交織的旅程,揭開社會最陰暗的角落。

對父母而言,《回魂計》不只是一場戲劇,更是一面照見現實的鏡子——那些在螢幕之外發生的信任陷阱,其實每天都在我們生活中上演。

1.信仰會給人力量,但也可能被利用

劇中的宗教線索是整部《回魂計》最令人不寒而慄的部分。鍾欣凌飾演的張悅心,是宗教組織「三清太極基金會」的領袖,她以「慈悲」為名、行斂財之實。她能在媒體鏡頭前虔誠落淚,也能在轉身後冷冷盤算金流與名聲。那種「披著信仰外衣的偽善」是最危險的詐術。

現實世界裡,高雄就曾爆出宮廟吸金案,ACE 虛幣詐團更以宗教名義洗錢,聲稱捐款能「積福報」。當信仰變成勒索的幌子,人們為了尋求安慰反而成了犧牲者。

爸媽能教孩子的第一課,就是學會分辨「信仰」與「操控」的界線。真正的信仰會讓你更自由,不會用恐懼逼你掏錢,也不會讓你覺得「不跟就有報應」。當信仰變成交易,那就不再是信仰。

2.直播裡的溫柔,可能是陷阱的開端

園區裡的受害者不是被暴力抓進去的,而是被「陪伴感」一步步拐進去:有人說要帶她拍業配、有人說只是短期工作,語氣親切得像朋友。這種以溫柔為武器的詐騙,如今在直播世界裡屢見不鮮。

警方破獲多起「直播主愛情詐騙」案件,詐團透過交友平台或抖內互動建立情感連結,等對方信任後再開口要錢。有人被誤以為遇見真愛,結果被榨乾積蓄。

對爸媽而言,防詐教育不該只是「不要相信網友」,而是教孩子如何辨識:真正的關心不會索取,真正的陪伴不會設下代價。

3.流量不等於可信,光環也可能是陷阱

詐騙園區的首腦張士凱(傅孟柏 飾)外表斯文、談吐得體,甚至被部屬尊稱為「Sir」。他利用權威與氣勢包裝自己的惡,讓人誤以為「這樣的人不可能犯罪」。

在真實世界裡,流量和形象早已成為信任的捷徑。近年多起「網紅投資詐騙」事件中,粉絲因為崇拜而匯款投資,最終血本無歸。那些笑容、粉絲數與精緻生活照,都成為掩飾貪婪的面具。

當孩子追星、看直播時,爸媽不妨問一句:「你喜歡他,是因為內容,還是因為人氣?」讓孩子知道,網路世界的光芒背後,也可能藏著最深的陰影。

4.多想兩秒鐘,結局可能就不一樣!

《回魂計》的園區不只是地獄,更像一面放大鏡。從「免費出國拍片」到「金流控制」,從肉體折磨到心理操控,詐騙手法不斷升級。如今更有 AI 變聲詐騙冒充親友求救,或以假投資名義誘導轉帳。

根據 165 打詐中心資料,投資詐騙長年位居榜首,2025 年前 9 個月損失超過 70 億元。幾乎每個受害者都說過同一句話:「我只是想幫他一個忙。」

對爸媽來說,防線建立的第一步,是「慢下來」。不要因為對方著急就跟著慌;不要因為聽見熟悉的聲音就失去判斷。教孩子在按下匯款鍵前,多花十秒鐘思考。那十秒,可能就是救回全家的關鍵。

5.教孩子:「覺得不對,就先留證據!」

《回魂計》的最後,舒淇和李心潔飾演的兩位母親,終於面對復仇後的空洞。她們以為報復能替孩子討回公道,卻發現最難救贖的,是自己。那份「正義太慢」的焦慮,其實很多父母都懂——當孩子受委屈、法律又遲遲不動,我們多想立刻出手。

但現實與劇一樣殘酷:沒有證據,就沒有正義。從宗教詐欺到跨境詐騙,真正讓真相被看見的,往往是帳本、對話紀錄與轉帳明細。情緒能讓人爆發,但理智才能讓事情改變。

教孩子記得:「覺得不對,就先留證。」這句話,或許比任何懲罰都更有力量。

《回魂計》提醒爸媽要這樣教孩子

看完《回魂計》,我們或許會驚嘆劇情的反轉與演員的爆發力,但更值得思考的,是那股在現實裡同樣存在的「信任焦慮」。

當宗教變成詐術、直播變成獵場、流量變成評價善惡的尺度,我們能教孩子什麼?或許,不是要他們遠離世界,而是學會分辨。學會在面對「看似真誠的故事」時,仍保有懷疑與思考的能力。