服藥也能引爆交通危機? 公路局首推「常見用藥安全駕駛指引」

在交通事故原因中,除了酒駕、疲勞駕駛,另一個常被忽略的風險正悄悄潛伏在人們的日常生活中──那就是「服藥後駕駛」。

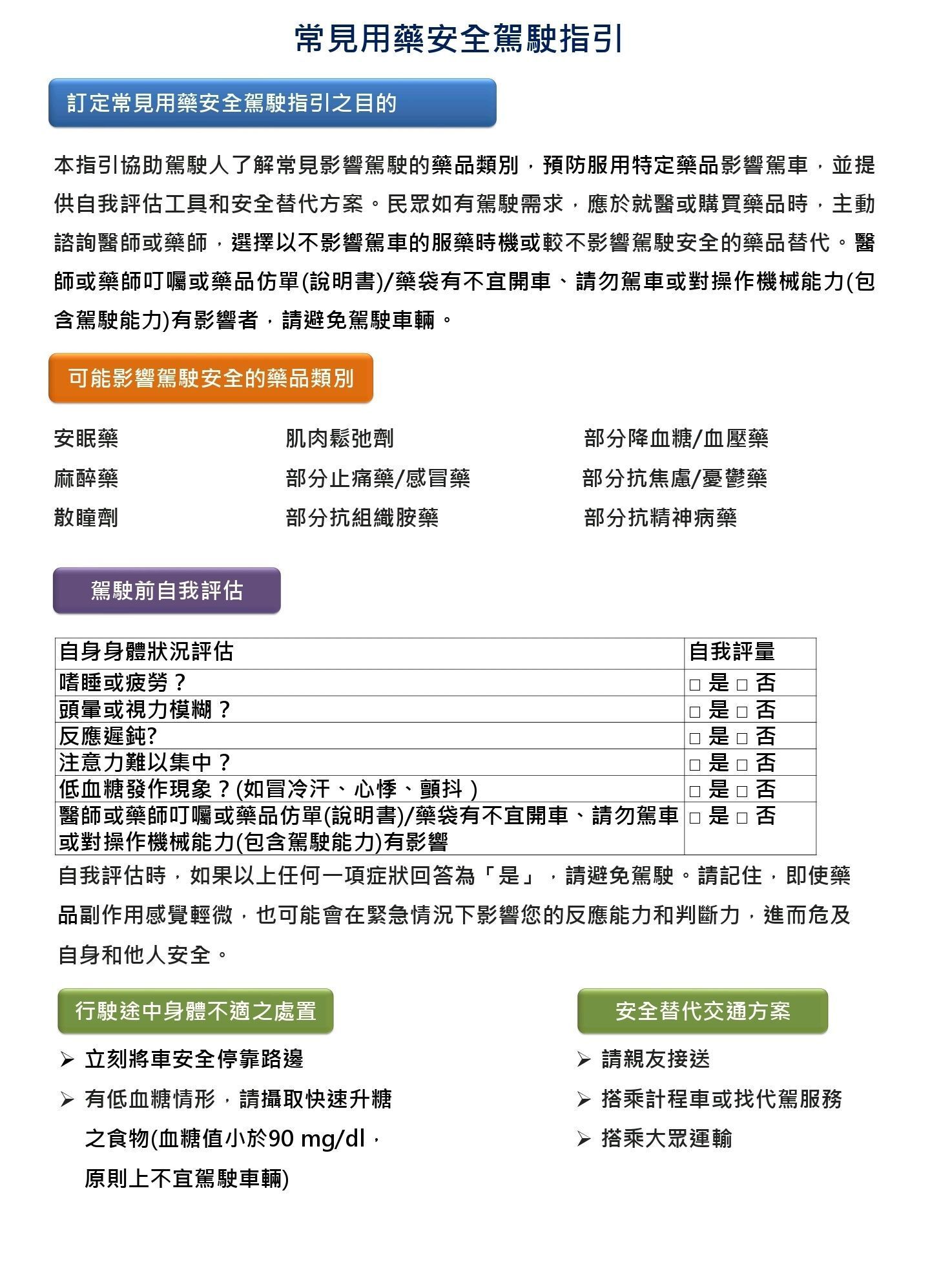

許多人因健康狀況需依醫囑用藥,卻未意識到藥物副作用可能直接影響駕駛行為。為此,公路局邀集衛福部、食藥署與學者專家共同研商,並於8月7日首度推出「常見用藥安全駕駛指引」,正式上線「168交通安全入口網」,讓駕駛人可透過自我評估工具判斷是否適合上路。

潛藏風險:感冒藥與安眠藥

公路局副局長周廷彰指出,許多藥物雖屬常見,但卻可能影響駕駛安全。

舉例來說,安眠藥會延長嗜睡反應;部分感冒藥含有鎮靜成分,會造成頭暈或注意力不集中;肌肉鬆弛劑則可能削弱肢體反應;抗組織胺藥物更常引發強烈的倦怠感。這些症狀看似微小,卻足以在高速公路或繁忙路口釀成重大事故。

在過去案例中,就曾有駕駛人在服用治療過敏藥物後,因反應遲緩未注意紅燈,導致追撞事故。專家提醒,這類藥物副作用往往被民眾低估,比酒駕更隱匿,卻同樣危險。

常見用藥安全駕駛指引:自我檢視工具

「常見用藥安全駕駛指引」最大特色是整理出常見藥物類別,並設計簡單的自我檢視方法。例如,若駕駛人出現「眼皮沉重、反應變慢、注意力渙散」等情況,就應避免開車。

周廷彰強調,這份指引並非僅是書面提醒,而是實用工具。「民眾可以在服藥後透過自我評估,了解自己的狀態是否適合駕駛,必要時改搭大眾運輸、計程車,或尋求親友協助。」

常見用藥安全駕駛指引:網址

延伸閱讀:台灣真的是行人地獄嗎?4大不友善兒童、親子的交通現況【兒童行人地獄】

行車建議:停車與應變方法

除了提醒藥物風險,指引也提供實用的行車應變建議。若駕駛人在途中突然感到不適,應立即將車輛停靠路邊;若因藥物或疾病出現低血糖,則應快速補充含糖飲品或零食,以避免暈厥。

對於必須長期服藥的慢性病患者,專家建議可善用代駕服務,或調整出行方式,減少獨自駕車的機會。周廷彰提醒,「交通安全不是個人問題,而是公共安全議題,一旦因藥物副作用發生事故,可能影響的不只是自己,還包括其他用路人。」

法規與宣導:目前採柔性提醒

外界關心是否會進一步修法,將「用藥駕駛」納入罰則。周廷彰回應,目前階段以宣導與教育為主,尚未進入修法規劃。「事實上,道交條例已有相關規範,若因服藥影響駕駛,導致闖紅燈、偏移車道等行為,仍會依法裁罰。」

他強調,這次發布的用藥指引,目的在於「從源頭提醒」,就像醫院在病人接受麻醉後會主動告知不可駕駛,這是一種風險教育的概念。

跨部會合作:醫師藥師加入宣導

為擴大影響力,公路局已將指引內容提供給衛福部食藥署,並要求醫師及藥師在開立藥物或用藥指導時,提醒患者注意駕駛風險。除此之外,相關宣導也透過各縣市政府、監理所及交通安全活動同步推廣,期望讓更多民眾正確認識「用藥與駕駛」的關聯。

國際比較:美日已早有規範

其實,藥物與駕駛安全並非台灣獨有議題。美國食品藥品管理局(FDA)早已在藥品標籤上明確標示「避免操作機械或駕駛」,日本也要求藥師在配藥時口頭提醒病患。相較之下,台灣雖然過去已有零星提醒,但缺乏統一且具體的指引,這次「常見用藥安全駕駛指引」的發布,可說是一次制度上的補強。

專家提醒:駕駛需自我負責

交通安全專家強調,無論制度如何,最終仍需駕駛人自我負責。許多人認為「藥效不會這麼快影響自己」,但實際上,每個人體質不同,有些藥物甚至需要數小時代謝,若未評估清楚就上路,恐將自己與他人置於危險。

專家呼籲,駕駛人應像重視酒駕一樣重視「藥駕」,因為兩者對反應速度與判斷力的影響同樣不可小覷。

交通事故往往一瞬間就能改變人生,而許多事故並非單純的「不幸」,而是可以預防的結果。公路局推動的「常見用藥安全駕駛指引」,不只是一本手冊,而是一份提醒──提醒民眾在依醫囑用藥的同時,也別忘了評估自己的行車安全。

「小心服藥,大膽生活。」專家建議,與其冒險駕駛,不如多花幾分鐘確認自身狀況,甚至改搭大眾運輸。因為安全永遠不是個人的事,而是整個社會共同的責任。

延伸閱讀