《我們與惡的距離2》結局惹淚:「誰不想當一個被稱讚的孩子?」當接住與設底線變成選擇題....

「是世界逼我成為賤貨。」

這是《我們與惡的距離2》中,胡冠駿(劉子銓 飾)在獄中對自己命運的低語。這位來自破碎家庭、自幼缺乏穩定照顧的男孩,最終引爆一場奪走5條人命的大火,也將無數人的人生推向難以回頭的深淵。

這場悲劇,從一個孩子渴望被稱讚開始,也終止在「機會」與「底線」的對峙中。

胡冠駿:從未被看見的孩子

劇中胡冠駿自幼性格暴躁、反社會、時常脫序,但實際上,他的內心極為敏感。他的父親胡家威(盛鑑 飾)在劇初就直言:「該關就關。」對兒子不再抱有任何希望與溫情,冷血切斷父子關係。

胡冠駿的童年,沒有穩定的依附關係。他被轉送到外婆家、被醫療單位標記為「不受控」、被學校排擠,同儕關係失衡、教育機制也未能有效承接。在他有限的回憶中,唯一讓他感覺「被喜歡」的時刻,是爸爸在他表現「很好」的時候,帶他去吃冰淇淋。

「冰淇淋」成為他對父愛的唯一記憶,也成為日後情緒穩定的錨點。最終,在第八集中,他也成為了父親,並替未出生的孩子取名為「胡麒林」——麒麟,取其音,也來自「冰淇淋」,他喜歡的東西。

導演特意在冰店安排多場戲,不只讓觀眾看見胡冠駿情緒平穩的時候,也讓我們知道:他並非從未渴望過「做一個被稱讚的孩子」。

馬亦森與牛佑荷:「我想接住他」與「設下界線」之間的拉扯

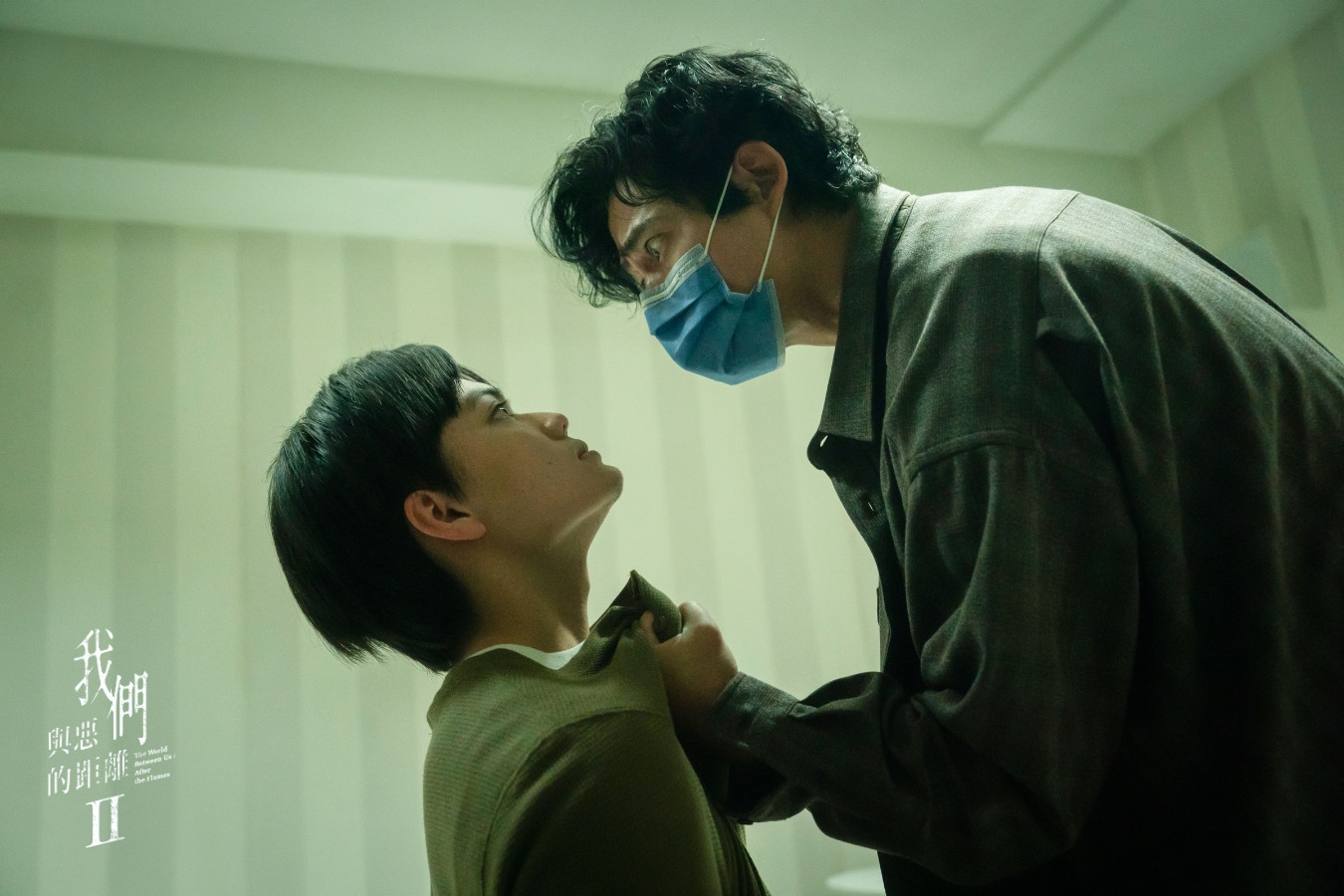

胡冠駿點燃的,不只是那一把火,還是馬亦森(周渝民 飾)與妻子牛佑荷(孟耿如 飾)兩種信念的劇烈碰撞。

身為精神科醫師的馬亦森認為:再多的理想,也有現實必須設下的界線。「不是沒給過機會,而是不能無限上綱。」這是他對胡冠駿的態度,也是對妻子一次次堅持的無聲質問。

而佑荷,則始終堅持「每一個人都值得再一次機會」。她相信接住可以改變命運,她相信胡冠駿不全然是惡,只是沒有被看見。

悲劇發生當晚,夫妻倆為一個已自殺身亡的少年個案爭執,情緒失控。佑荷執意要親自出門找胡冠駿談談——一方面是專業責任,一方面也是想證明給丈夫看:人可以改變。孩子跟著媽媽出門,只是單純不想她一個人,卻就這麼雙雙葬身火場。

這場家庭爭執沒有對錯,只有撕心裂肺的懊悔。

法庭對峙:不是原諒,而是拒絕再成為加害者

在最後一集的法庭戲中,馬亦森站上證人席,表情冷靜卻眼含淚水。他娓娓道來那晚的真相:他拒絕了胡冠駿借錢的請求,也沒阻止妻子前往超市。最終,那把火奪走了他所愛的全部。

但他說:「我永遠無法原諒這個人,但我也不想殺人償命。他的命,不值得,抵我老婆和孩子的命。至於有沒有那麼一點點該做的理由,就交由你們來決定。」

這不是寬容,而是一種選擇不讓痛苦繼續複製的勇氣。他引用了妻子生前的信念,將審判交還給國民法官。

最終,國民法官裁定胡冠駿構成故意殺人罪,不得以精神疾病減刑。但「是否該判處死刑」的選項,導演選擇留白,讓觀眾面對自己內心的天秤。

劉子銓:從角色走出來,回頭擁抱爸媽

胡冠駿的內在如此複雜,對22歲的劉子銓來說,扛起這個角色壓力巨大。拍到中段,他曾私下崩潰喊:「胡冠駿你夠了!」一度情緒難以抽離,回家後直接抱著爸媽(劉亮佐、趙小僑)痛哭說:「謝謝你們那麼愛我。」

劉子銓自幼經歷父母離異,對親生母親幾乎沒有記憶。成長過程中,他也曾出現注意力不集中問題,但他的家庭選擇了用耐心與陪伴走過。

他說:「小時候爸媽也會罵,但他們一直在身邊。我知道我幸運,這次拍戲更知道我有多幸運。」角色與現實交錯,讓這位星二代體會到:若不是被接住,誰都有可能變成胡冠駿。

冰淇淋成父愛記憶投射,他只想被愛被稱讚

胡冠駿的情緒最穩定的地方,是冰店。冰淇淋是他對父愛的記憶投射,也可能是他未來若能出獄,想帶孩子共享的唯一夢想。

他對戀人粗暴,卻不是因為不愛;他不會說「我愛你」,卻會用「抓住你」表達依戀。這樣的人,社會常說是「有毒」、「危險」,但劇組選擇用另一個方式去回看他:一個不會表達情感、不知道如何好好愛人的孩子。

正如牛佑荷說的:「誰不想當一個被稱讚的孩子?」

胡冠駿或許從來都沒機會當那樣的孩子,他只是一直在努力證明自己「不是壞掉的」。

結局引爸媽深思:我們是否願意看見那個最難愛的孩子?

《我們與惡的距離2》的最終選擇是留白,沒有明確交代胡冠駿是否被判死。導演與編劇將這道社會道德難題,交回觀眾與現實社會。

但對每一位父母而言,這部劇已經提出一個必須思考的問題:

我們是否願意看見那個最難愛的孩子?我們是否願意在他被排斥、誤解、衝動、崩潰的時候,還給他一個「再一次」的機會?如果有那麼一點點該做的理由,也許就該不放棄。

你心中的胡冠駿,該被原諒嗎?還是該為自己的惡,永久隔離於社會之外?

加入媽媽寶寶LINE@好友,孕產育兒新知不漏接👇

延伸閱讀:

《我們與惡的距離Ⅱ》把孩子關陽台崩潰戲,看哭無數爸媽!那句「我真的很討厭你」說出ADHD孩子與父母都沒被接住的痛

《我們與惡的距離2》謝欣穎、周渝民飾演受創父母,讓我們看見親情最脆弱卻最強韌的一面