「我只能自己進去嗎?」在司法程序裡,孩子再一次被單獨留下,15次敘述傷害現場....土城圍棋案揭制度裂縫,衛福部回應3改變

當孩子鼓起勇氣說出自己被傷害的經過,,我們原以為,一場保護與正義就此展開。

但在土城圍棋老師性猥褻案中,一名年幼受害者卻在報案第一天,陷入長達14小時的流程迷宮、面對15次重複敘述的身心煎熬。這段歷程,不僅讓人心碎,也讓整個制度照見自己還有多少溫柔不足的地方。

而衛服部針對媒體報導「土城圍棋老師猥褻12名兒童案,凸顯被害人求助體制的二度創傷案」也有所回應,提出三大改變。

孩子不是證物,應該被溫柔對待

根據《報導者》的追蹤報導,土城圍棋案的孩子,經過14小時的等待、15次的揭露。媽媽在報案後從土城分局被轉至金城派出所、再被要求到婦幼隊、醫院驗傷、返回做筆錄……一家人從中午奔波到隔天凌晨2點,孩子情緒崩潰、體力透支,爸媽也筋疲力盡。

更讓人心碎的是,這名孩子在報案前端流程中,總共需要向不同單位揭露案情15次,等於是二次創傷:

- 警方:7次

- 醫院:3次

- 社工:3次

- 檢察官:2次

每說一次,就是一次情緒重現,一次自責與驚恐的拉扯。這樣的「重複傷害」,正是制度應該預防、卻未能避免的。

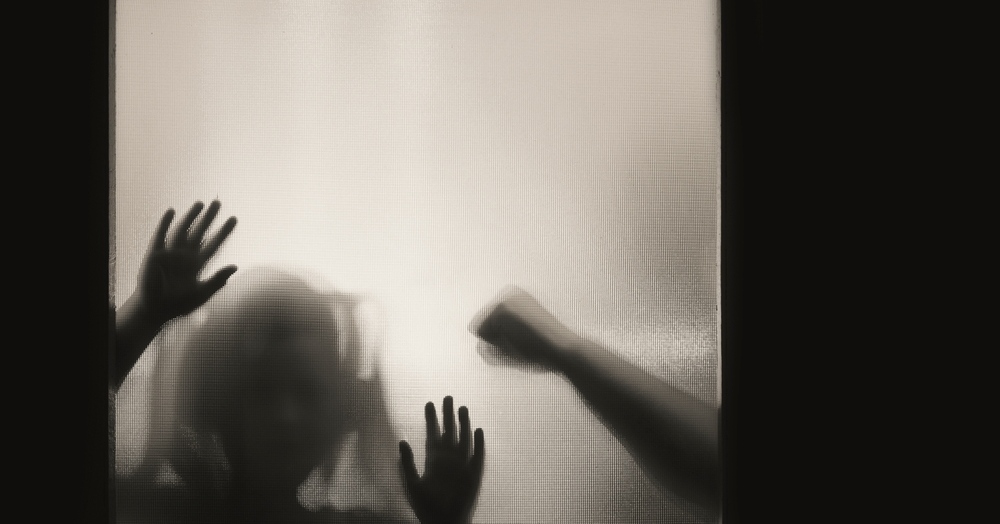

孩子心理建設不易,卻在司法程序裡,再一次被單獨留下

而當他們終於來到地檢署接受偵訊,好不容易心理建設後的孩子,卻再一次被拒於門外。檢察官不允許父母與律師陪同,孩子只能獨自面對偵查庭,身邊的社工還是臨時替代、完全陌生的人,而孩子只能無助地望向媽媽。

「你們都不能進去,只有我自己嗎?」這句來自孩子的話,如同一把刀,深深刺入每位關心兒少的父母心中。沒有人蹲下來解釋、沒有人說「你做得很好」,只有一條被制度框定的流程——讓孩子獨自進入那扇門。

當制度傷了孩子,政府應該怎麼做?

事件曝光後,社會大眾心疼不已,而衛福部也在近期正式做出回應,承諾從制度層面進行三大優化,讓創傷知情不只是口號,而是每一位實務人員的行動準則。

優化體制3大方向:

-

強化「創傷知情」的服務訓練

未來將全面提升警政、社政、醫療、司法等一線人員的創傷敏感度,讓他們知道:孩子不是案件的工具,而是需要被理解的人。

-

減少重複陳述、簡化流程

積極推動「一次說清楚」的整合流程,避免被害兒少在不同單位間來回奔波、反覆揭傷。尤其針對學齡前兒童,將制定更細緻的保護流程。

-

提供穩定且熟悉的陪伴支持

強化家屬與孩子的陪同權,並落實社工人員的穩定派任制度,避免陌生代班情境下孩子再次陷入不安與恐懼。

孩子說出真相,不該成為他最痛的回憶

土城圍棋案再次提醒我們:孩子不是證物、不只是流程中的配合者,他們需要的是理解與安全感。當制度只重程序、不顧情緒,當「減少重複陳述」變成紙上理想,當孩子一次次說出創傷,卻沒有人願意抱抱他……我們真的接住孩子了嗎?

這不是社會第一次看見兒童受害,也不會是最後一次。但我們不能容許的是,當孩子選擇相信大人、相信正義,他卻要為此再受一次傷。

每一個願意說出來的孩子,都值得被好好對待——不只是法律程序裡的證人,更是情感世界裡的主角。願孩子的勇敢,成為體制改革的起點!

延伸閱讀

新北圍棋老師猥褻幼童,調查監視器畫面,發現會刻意將幼童引導至監視器前,拍下畫面,至少12童受害

「馬麻,我跟妳說一個秘密....」幼兒園女兒描述性騷過程,媽媽自責未第一時間嚴厲制止:女兒愈正常,我的心愈痛!