剴剴案保母劉彩萱「自稱」有幻聽、童年受家暴才犯案!如何分辨情緒不穩的保母?爸媽應注意這些心理警訊

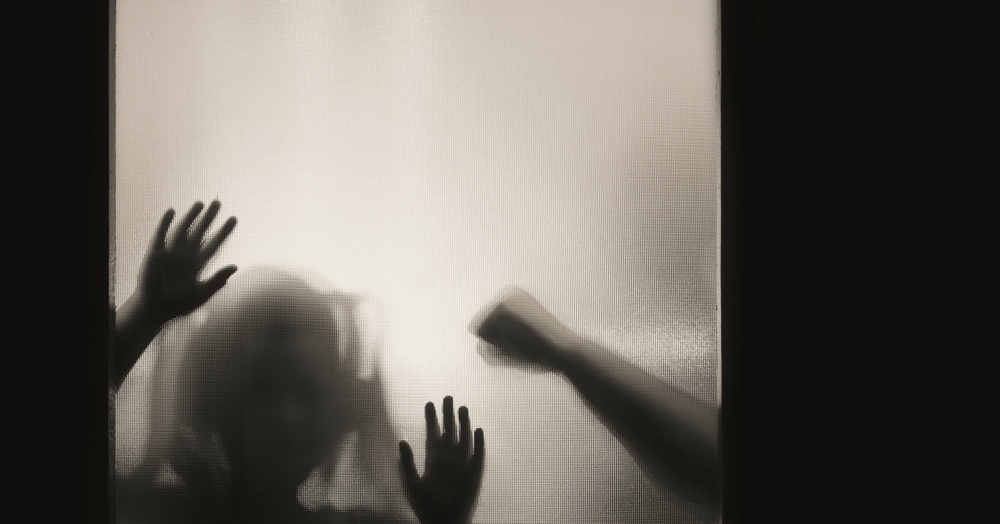

1歲10個月大的剴剴,在等待收養的路上,卻在一戶保母家中失去了生命。這起案件至今仍讓無數父母揪心。

台北地院5月5日續審剴剴案,傳喚精神醫學鑑定人——馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋。從他的證詞中,我們看見的,不只是被剝奪的童年,更是一個又一個制度的漏洞,以及我們還來不及保護的孩子。

本篇文章將結合最新庭訊內容與心理專家的建議,教你如何分辨保母的情緒健康狀況,以及當你感到不安時,如何安全應對、即時保護孩子。

醫:「這不是情緒失控,是持續性的虐待」

馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋明確指出,劉彩萱長達三個月的虐童行為,並非偶發情緒暴走,而是一種持續性的傷害。「她說孩子講髒話讓她想起童年創傷,但這種說法缺乏客觀證據,有可能是事後的合理化。」徐醫師表示。

劉彩萱在訪談中提到「自己有20年幻聽困擾」,但醫師評估後認為:這無法證明她具有重度精神疾病,也不構成減刑條件。她缺乏同理心,性格矛盾,在照顧孩子的情境下,仍有高度風險。

【心理警訊】如何判斷保母是否情緒不穩?專家列5大觀察重點

面對剴剴的死亡,社會充滿悲憤與譴責,但我們該問的不是:她怎麼了?而是:還有誰沒被看見?

如果想真正守住下一個孩子,我們需要的是系統性的修補與「前端預防」——尤其是:家長該如何分辨一位保母的心理狀態是否穩定?

當我們把孩子託付給別人,除了關心托育資格與環境,爸媽更應學會判斷照顧者的心理狀況是否穩定。 以下為精神科醫師與兒童心理師建議的「保母情緒異常五大警訊」:

1.面對孩子哭鬧有過度激烈的情緒反應

當保母在面對孩子哭鬧時,出現過度暴怒、摔東西或情緒抽離的反應,可能隱含未處理的創傷經驗。

2.與孩子和家長難以建立穩定關係

保母在和孩子相處時顯得抗拒親密、極力保持距離,或不願與家長溝通孩子的情緒與生活狀況,值得留意。

3.談及自身經驗時過度悲觀或情緒化

在對話中頻頻提到自己童年受虐、遭遇不幸,卻未經心理治療介入者,可能將創傷未自覺地投射在孩子身上。

4.生活支持系統薄弱,缺乏情緒出口

如保母本身處於高度孤立狀態、缺乏家庭支持,或伴侶常年不在家,也可能形成情緒累積的危險因子。

5.孩子出現異常反應

送託保母後,突然怕黑、黏人、情緒退縮,不願回托孩子可能無法用語言表達,但行為已經透露真相。

避免遺憾發生,爸媽可以這樣做:

-

定期主動與保母溝通:不只聊孩子,也可輕問保母近況,了解她的生活壓力與情緒狀態。

-

建立「回報制」:請保母回報孩子的日常表現,例如用Line簡訊簡單記錄飲食、排便、睡眠等情形。

-

觀察孩子回家後的反應:孩子是否變得害怕入睡、情緒退縮、出現異常行為?這些都可能是隱性求救信號。

-

選擇有制度監督的保母平台:例如通過政府認證、有社工輔導與定期培訓者,較有機制支持與回報管道。

面對情緒激烈的保母5方法:冷靜處理、保護孩子

孩子交給保母照顧,是對一個陌生人的極高信任。但如果在接觸過程中,你發現保母情緒起伏大、反應強烈,甚至讓你感到不安——請相信你的直覺,它可能就是孩子的求救訊號。

我們整理專家建議,協助爸媽在不對立、不冒犯對方情緒的前提下,仍然能保護孩子安全:

1. 避免正面衝突,先冷靜觀察

若保母語氣越來越不耐煩、對孩子表現出不尋常的冷漠或嚴厲,建議暫時不要質問或挑釁對方情緒。可以採取記錄方式,例如用簡訊或語音保留她的語氣與對話內容。

2. 用關心包裝提問,收集更多資訊

比起「妳是不是最近情緒不穩?」不妨說:「最近照顧孩子辛苦嗎?如果有需要我可以幫忙調整一下作息或支援喔。」這樣的說法能讓對方較無防備,同時了解她的壓力來源。

3. 設下觀察期,並準備備案

當你發現對方情緒變化頻繁,請立即啟動「觀察期」:設定一週密集回訪、詢問孩子行為反應、是否有情緒創傷徵兆。期間同時洽詢備案保母或公托資源,以利及時替換。

4. 若孩子表現異常,立刻停托並求助

孩子回家後若出現以下情況:

-

怕黑怕哭、緊黏爸媽

-

身體有不明瘀傷

-

拒絕回托、聽到保母名字就抗拒

請立刻停止托育關係,並聯繫 113 兒少保護專線,或尋求社工、兒童精神科協助進一步評估。

5. 替孩子建立「情緒出口」

在生活中讓孩子知道:「如果不開心、覺得被罵或打,都可以告訴爸爸媽媽。」建立親子間的信任與表達方式,是長遠來說最強的防線。

爸媽們不是要變得疑神疑鬼,但你們有權也有責任,為孩子建立一個情緒穩定、安全、可被理解的照顧環境。